道疏同歸!李世滿:基層獸醫到學術大咖的轉變

作為專業獸醫,他長期深入農戶診治病畜禽,指導動物防疫,是老百姓心中的“李醫生”;

作為科技特派員,他多次在服務村組舉辦的實用技術培訓班上答疑解惑,被老百姓親切地稱為“李老師”;

他入選自治區青年拔尖人才培養工程、學術技術帶頭人后備人選,獲得全國“百佳基層獸醫”等榮譽稱號,并先后在《中國獸醫雜志》等發表學術論文10多篇,被老百姓尊為“李教授”。

硬生生讓自己從一名基層獸醫變為了學術大咖,他就是寧夏吳忠市紅寺堡開發區科技特派員李世滿。

半夜出去是工作常態

身為一名執業獸醫師,為老百姓診治病畜禽是李世滿工作的主要內容。

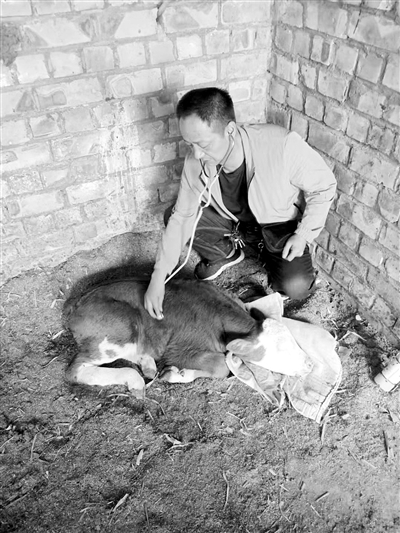

7月的一天,凌晨兩點鐘,李世滿突然被急促的電話鈴聲吵醒了。城東溫某說他家的牛突然發病,產后子宮脫出,請求出診治療。他急忙起床,連襪子都沒有穿就趕赴現場。

不知道多少個夜晚,李世滿都是這樣走向工作崗位。節假日不得休息,加班時常到深夜,誤餐、失眠成為他生活的常事。由于經常晚上接電話出診,孩子總是埋怨他影響了休息及第二天上學;而每次回到家,他的鞋上、衣服上總有一股牛糞的臭味,有時顧不得換洗躺下就睡著了,家人也沒少抱怨。

李世滿卻如此勸慰家人:“農村是我的舞臺,我最大的價值就是給病畜看病,解決老百姓的困難。這對我來說,吃點苦受點累不算啥。更何況我是共產黨員,不能讓老百姓失望。”

正是由于他這樣所想所為,老百姓對他非常感激,經常將自家種的玉米、水果、蔬菜等硬塞給他。李世滿欣慰地說:“這就是來自老百姓的深深情誼。”

創新模式為群眾服務

過去通信技術還不發達的時候,養殖戶的牲畜一旦遇到大小病情,都需要李世滿騎自行車過去當面處理。這種工作模式最大的弊端就是,如果牲畜病情比較嚴重,在路上可能會耽誤治療的最佳時期;而如果只是常見的小毛病,來回一趟時間較長、經濟成本過高,又有些不劃算。

自從互聯網普及之后,人手一部智能手機,李世滿便在琢磨如何與養殖戶溝通更加有效的方法。

他讓對方通過微信發來患病牲畜的照片和視頻,雖然沒去現場,但根據多年的從業經驗和淵博的知識,基本能詳細分析發病原因和應該采取處理措施。這種遠程診斷方式及時為病畜診斷病情并提供治療方案,既節省了時間,又減少了損失,有效解決了群眾病畜“就醫難”的問題。

作為一名農牧科技推廣工作者,李世滿長期深入一線,大力宣傳飼草料加工調制、科學養殖等技術,為紅寺堡區的產業扶貧和脫貧攻堅做出了積極貢獻。

據不完全統計,工作期間,他個人一共舉辦了100多次養殖技術培訓班,利用通俗易懂的語言、形象生動的事例為農戶講解科學養殖技術,贏得了老百姓的愛戴與尊重。

“我就是在李老師的課堂上學了好多牲畜疫病預防知識,避免了好幾萬元的經濟損失,確實受益很多啊。”養殖大戶趙剛滿懷感激地告訴記者。

發揮特長解技術難題

在27年的工作歷程中,李世滿堅持“解決問題就是增加收入”的觀念,因此發揮技術特長盡心盡力為百姓解決難題。

他服務的村組是紅寺堡區紅寺堡鎮弘德村、新莊集鄉新集村和紅川村。今年,紅川村和新集村群眾普遍反映犢牛死亡率高,并且養殖積極性受到了嚴重挫傷。村干部將這一問題反饋給李世滿后,他及時聯系自治區專業服務團隊的獸醫專家進行針對性的調研。

專家組調研發現,導致犢牛死亡率高主要是新生犢牛的喘氣病和腹瀉所致,尤其是飼喂發霉飼草是引發該病的主要原因。為此,李世滿專門制作了兩種病的防治課件,并對兩個村的養殖戶進行了培訓指導。通過培訓,廣大農戶掌握了犢牛培育的要點和技術,使犢牛成活率提高了至少5個百分點。

“李世滿作為科技特派員選派到我們村上,真正給我們解決了肉牛產業發展的難題,特別是病畜看病難的問題。而且他的服務非常周到,隨叫隨到,還和部分養殖戶加了微信,牛有點小病微信上一指導,取點藥一用就好了,群眾認可度和滿意度很高。”弘德村村干部李小龍贊不絕口。

如今,在專業領域取得了突出成績的李世滿,經常被自治區各培訓機構聘請進行培訓講座。他笑言自己獲得的榮譽太高了,他要繼續把全部精力和滿腔熱情投入到鐘愛的農牧技術推廣服務事業上,更好地扎根基層,服務“三農”。